- 运行环境:PC-windows操作系统

- 软件语言:简体中文|授权方式:

- 软件类型:国产软件 - 教育行业 - 教育学习

- 软件大小:105 KB

- 下载星级:

- 软件官网:暂无

- 更新时间:2017/5/16 13:07:18

【软件截图】

【基本介绍】

2017高考语文全国卷Ⅲ模拟试题答案压轴卷doc文档下载。 高考即将到来了, 高三的学子们及是紧张又是激动, 高考就在即, 高三的学子们努力地在学习为我自己提高分数的方法。 就在今天, 小编就给大家带来了一份2017高考语文全国卷Ⅲ模拟试题答案压轴卷。 有有请求需要的网友朋友欢迎下载素材参考观看!!!

2017全国卷Ⅲ高考压轴卷题型预览

语文

第I卷(阅读题, 共70分)

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分, 每小题3分)

阅读下面的文字, 完成1一3题。

有关联于书法中的匠气

“匠气”一词在书法中体现为用笔千篇一律, 技艺太过精熟而缺少变化, 看不到灵动之处, 过于死板。

一幅书作给人产生了匠气的观感, 是有多方面原因的。 最先是是临写的方法不得当, 太过单一。 匠气十足的书法作品, 往往给人程序化的机械感。 点画、结体、章法再也不能够给人出人意料、眼前一亮的快感, 让人觉得乏善可陈。 我们自己看到明清时期的馆阁体, 中规中矩、缺乏个性, 在偌大篇幅下的文字抄写中, 墨色光润, 没有干湿浓淡之别, 结体板正, 起收笔千篇一律。 清代洪亮吉在《北江书画》里谈道:“今楷书之匀圆丰满者, 谓之‘馆阁体, 类皆千手雷同。 ”其发展的极致就是“千人一面”, 全然没有书法艺术所需要的辨识度、独特性, 后期成为了僵化的工匠式劳动。 以其为范本临写, 久而久之也将陷入一个死循环。 若一个人经年累月地积攒了习书的坏习惯, 日复一日地养成了匠气, 将是十分危险的。

另外, 一些当代书家, 虽然在技巧上达到了一定的水准, 但是在个人自身修养上极度匮乏, 这也很容易使得笔下的作品流于俗气。 书法是一门除了技艺, 还需要会一直不断养修为、内涵的艺术。 古时书法只是作为文人士大夫在学习各类文化知识基础上的一门技能, 文人雅士以书法为日常书写, 同一个时间兼具直抒胸臆、休闲娱乐的意趣, 他们不以书法为谋生必备工具, 书法并没有与金钱利益挂钩, 因而他们笔下的书法作品显露出书卷气, 有丰厚的学养意味。 可以能够说古人是先做学问, 后写书法。 而今人少养学问, 埋头写字, 不少人以书法作为谋生的工具, 书法作品成了买卖的筹码。 如此一来, 匠气的书法家自然居多。 书家的个人精神风貌可以通过形质、线条落于笔端, 立见高下。 弘一法师的书法为后世所称道, 就是因为通过观其书作, 觉其无烟火气息, 无庙堂森严, 让人心生平静、安宁。

2017全国卷Ⅲ高考压轴卷答案预览

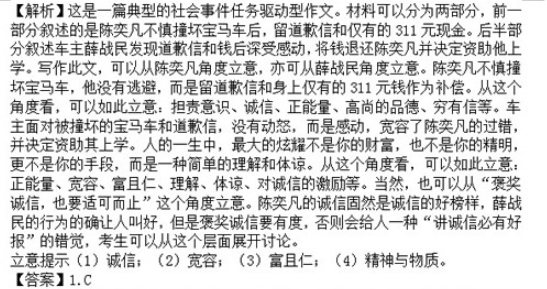

【答案】1.C

【解析】本题考查理解文章内容的能力。 解析:以偏概全, 原文说的是“不少人以书法作为谋生的工具, 书法作品成了买卖的筹码”。

【答案】2.D

【解析】本题考查理解文章内容的能力。 解析:文章说“还需要不断低积累自己的文化修养”, 这样才能避除匠气。

【答案】3.C

【解析】本题考查理解文章内容的能力。 解析:文章说的是“如果不能够秉持一丝不苟的工匠精神去临习, 临摹的准确性便大打折扣, 那么楷书的韵致、韵味便有所损害”, 叙述顺序不合原文。

【答案】4.C

【解析】A项, “脱贫致富典型”不准, 只是脱贫项目, 尚未脱贫致富。 “结尾出人意料”不全对, 结尾也在情理之中;B项, “肖像描写”文中没有体现;D项, “运用典雅凝练、风趣幽默的语言”不对, 本篇小说语言朴实无华。

【答案】5.①文章围绕“一碗羊肉汤”行文, 标题是文章的线索;②文章围绕标题“一碗羊肉汤”塑造人物形象, 在市领导、刘乡长、张书记、县里不同层次的领导和“一碗羊肉汤”的关系中塑造了鲜明的人物形象;③“一碗羊肉汤”揭示文章的主旨, “一碗羊肉汤”致使一个农场消失, 发人深思, 反映出农村脱贫致富中的若干问题, 揭示文章的主旨。

【解析】本题考查分析小说标题的作用的能力。 解答此题, 提醒一定要注意从线索、主题、人物等角度展开。

【答案】6.①刘乡长作为基层的领导既有值得赞扬的一面, 也有值得批评的一面;(2 分)②他真的希望带领当地人脱贫致富, 能因地制宜, 真抓实干, 在荒岭上建立牧场, 头脑灵活, 积极争取, 面对频繁的参观者, 他用羊肉汤来接待, 向县委书记询问接待事宜, 希望市扶贫办扶持牧场。 (2分)③他又没有原则, 缺乏远见, 为了不辜负领导期望, 为了让参观者满意, 无休止地宰羊接待, 使得牧场的羊大幅减少, 也没有彻底摆脱迎来送往的官场作风。

【解析】本题考查分析评价小说人物形象的能力。 针对人物的言行来进行评论。 刘乡长建立牧场和杀羊待客是评价的核心事件。

2017年高考语文备考策略

一. 对于需要理解记忆的内容, 重在查缺补漏

具体说来, 有以下几个方面:

(一)文言实词

阅读文言文需要的实词来自:学过的文言课文、《考纲》要求掌握的120个文言实词和练习过的文言语段。 由于实词过于繁多琐碎, 放在语境中更容易理解记忆, 所以需要再次诵读这些内容, 复习重点实词的意思和用法。 例如文言阅读中经常作为得分点出现的“论”字, 其“判罪”这一义项, 来自必修四《苏武传》一文中的句子“会论虞常”, 对课文很熟的话, 理解和翻译都不成问题。 另外, 对在文言文阅读中经常出现的实词, 如与政事、官职等相关的实词, 可以进行一些概括归纳, 以强化记忆。

(二)古代文化常识

因为古代文化常识主要出现在文言、古诗阅读中, 在现代文中并不常见常用, 理解记忆起来有一定的困难。 而且即便记住了, 也常会遗忘, 所以要反复进行复习。 不只要复习课文中出现过的, 还要复习科举教育、风俗礼仪、姓名称谓、天文历法等方面那些未必在课文中出现过的古代文化常识。 如2016年考到的“移疾”, 作为官员要求隐退的委婉语, 在课文中并没有出现过。 古代文化常识虽然内容庞杂, 但要求掌握的限于常识, 比较生僻的内容就不会再是常识, 积累的必要性不大。

(三)名篇名句默写

理解性默写经常出现的问题是:因对提示信息把握不当而写错句子, 出现错别字。 因此, 再次背诵《64篇》时, 要吃透其中重点语句的含义。 如《登飞来峰》中的“自缘身在最高层”和《题西林壁》中的“只缘身在此山中”两句容易混淆, 弄清各自的含义就将不会错了。 另外, 针对前期在复习中容易出错的字, 要动手写写, 确保准确掌握。 如《劝学》中的“而致千里”“无以至千里”两句中的“致”“至”二字, 《登高》中的“霜鬓”等。

(四)成语

一些近义成语原本就不易区分, 像“不孚众望”“不负众望”“一视同仁”“一概而论”等。 因此, 在复习成语时, 除了要了解意思, 更要掌握其特定的用法, 如适用对象、感情色彩、褒贬谦敬等。

二. 现代文阅读

阅读类题目, 应该强化答题规范。 无论是文学类文本的阅读还是实用类文本的阅读, 答题都有其特点和规范。 就客观题而言, 一定要在整体把握文本内容的基础上, 落实每个选择中项中的理解和说法是否对的, 切不可无视文本, 仅凭感觉和印象就加以判断 ;确定错误选项时, 不能认定某个选项错了就立即确定答案, 一定要在落实所有选项的基础上进行比较, “抓大放小”, 确定答案。

就主观题而言, 一是要仔细审题, 明确题目要求。 如“ 是一个怎样的人物形象”和“总结 的形象特点”看似都在问人物形象, 但答题的思路不同:前者需要先概括人物形象, 再从不同角度结合文本具体分析;后者直接进行分析即可。 二是要规范作答。 在答题时, 文学类文本和实用类文本虽然有可能都要进行概括和分析, 做到条理清晰, 表述严密, 逻辑合理, 语言通畅, 但表述的用语体系是不同的。 例如小说中“布置设置情节”“形象特点”, 传记中的“组织材料”“精神品质”等就是这种区别的体现。

三. 文言翻译

文言语句翻译最能体现考生的文言水平。 翻译时特别要注意以下几点:联系上下文, 以便把握大意;关注得分点, 力争准确翻译;调整语序, 补出省略的部分, 让语句连贯流畅。 因为文言文省略的地方较多, 尤其是主语经常省略, 所以一定要抓住句中的动词, 以便顺藤摸瓜, 补出主语。

四. 古代诗歌阅读

古诗阅读要在读懂诗意的基础上规范作答。 诗意读懂了, 做题就容易多了。 在阅读时, 不能像文言文一样去翻译诗句, 而是要找出诗句中的形象, 包括人物、景物、事物等;再看作者是用什么样的词语来描述这些形象的, 从而读懂意象;最后再看上下句、每一联之间的关系, 这样就可以很快读懂诗意, 把握作品的意境。 如叶梦得《水调歌头》中“霜信报黄花”一句, 诗人选择的形象是“黄花”, 即菊花。 “霜信”是霜期来临的消息, 二者是怎么才能联系起来的呢?稍加思索, 就知道这句是说:菊花开放, 带来了霜期来临的消息。 在准确理解诗意的基础上, 再去按照题目的要求规范作答就可以了。

例如意境类考题, 一定要先表述描绘了什么样的景象, 再说明景象的氛围特点, 最后结合手法阐明作者融进的思想感情, 点出该手法又产生了什么样的表达效果。 而且用语要使用诸如“雄浑开阔”“宁静恬淡”“凄清冷寂”等表现意境的专业